Elsa Mazeau : De l’invention du passé

Faire surgir des cendres un nouvel édifice, un nouveau bâtiment, refonder un établissement scolaire – un collège, son internat, un lieu de vie renouvelé où se croisent les générations- voilà le premier projet. Ce nouvel édifice, qui cherche à permettre à l’institution de faire peau neuve, a aussi pour aspiration de se proposer dans son ultra-modernité, un bâti pixélisé, un monde virtuel au coeur des stratégies de connaissances et de reconnaissances. Pour parvenir à cette auto-réalisation, chargée de promesses utopiques, celle de construire un monde meilleur à l’échelle d’une école, ce projet s’accompagne d’une réalisation – d’un programme artistique Ipotetu. C’est dans ce cadre qu’Elsa Mazeau est intervenue en direction d’élèves mais aussi des personnes de l’environnement proche de l’établissement. Une intervention qui s’est accompagnée d’une coopération avec une archéologue, Laurence Cornet. La proposition artistique d’Elsa Mazeau crée une articulation à ce projet global du complexe, en proposant des gestes aux adolescents et aux différents participants pour leur permettre un saisissement qui soit aussi tourné vers une « auto-réalisation ». L’idée de l’artiste a été de permettre dans un premier temps aux jeunes gens d’approcher le travail archéologique, scientifique, par la mise en partage de connaissances et de gestes transmis par l’archéologue, Laurence Cornet, pour ensuite leur proposer de les rejouer à travers la pratique artistique. Ces trois axes de travail donnent le jour à différents travaux : Performer la façade ; Stratifications ; et Poétique et mémoire de la carotte. Trois gestes, trois pratiques, trois réalisations.

Dans ce vaste projet, Elsa Mazeau agit comme un stimulus, elle fait bondir les souvenirs, rebondir les corps, cristallise une mémoire qui s’évapore déjà. Stratification, carottage, mais aussi fil tendu qui fait résonner les usages possibles et impossibles des lieux, elle propose des explorations visuelles de différents ordres.

Gestes de bascule sur les « matelas », le support faisant amorti, mollesse contre rigidité de la ligne, dans Performer la façade. Il s’agit d’images chargées de tous les risques possibles, et de tous les potentiels…Là, les choix techniques de l’artiste rappellent le photomontage, et plus particulièrement, Los Sueños de Grete Stern, et notamment, Sueño de peligro, (1949), où une jeune femme escalade un rocher-coquillages, et où une vague vient frapper la roche et lécher les lignes de son corps. Dans la proposition d’Elsa Mazeau, le montage offre la mise en lien d’un édifice – aux lignes géométriques fortes- avec la fragilité, la tonicité et les déséquilibres des corps. Cette mise en lien des lignes et des êtres agit comme un « frottement » et met en forme une situation conflictuelle. Les effets de contraste et de désaccord entre les lignes droites, les formes géométriques des façades et les mouvements des corps, leurs relations au vide, à l’imprévu, chargent l’image photographique d’une dynamique que les bandes sonores réalisées par Olivier Toulemonde accompagnent, soulignant leur caractère exploratoire. Les différences dans les gestes des adolescents photographiés indiquent la multiplicité des positions – de l’apparente et trompeuse stabilité aux mouvements de déséquilibre qui annonce la chute et l’accident en passant par des attitudes de combat et de résistance. Elsa Mazeau installe dans leur instabilité la dynamique des corps et des devenirs – l’expérience est partagée mais les approches sont pétries par la singularité des êtres. Ainsi, l’expérience de vie se cristallise dans une métaphore jouée par le contraste du corps adolescent face aux rigueurs de l’édifice. Les torsions du support, une mousse rose et poreuse, viennent unir et éprouver la relation entretenue entre le bâti, qui signale l’institution, et le corps qui s’explore et se découvre dans cette confrontation. La mousse semble par sa porosité et sa mollesse « arrondir » les angles d’une relation qui est « jouée », on s’essaye à. L’artiste, par ce travail, rappelle que l’école est le lieu pour expérimenter et (s’) éprouver. Pour qu’une telle institution puisse être porteuse d’utopie, elle doit offrir un espace pour faire l’expérience de la chute, de l’accident, du danger et en parallèle, l’artiste met le sujet percevant en situation de rejouer ces explorations – il s’agit bien de pointer la nécessité d’une interprétation, c’est-à-dire d’un saisissement par l’être sensible de cet environnement et de ses rigidités pour en faire surgir les potentialités. Performer la façade semble cristalliser cette relation duelle et complexe, en tirant partie du caractère fictionnel des images photographiques leur permettant par l’oubli du réel de pointer l’essentiel de l’expérience enfantine.

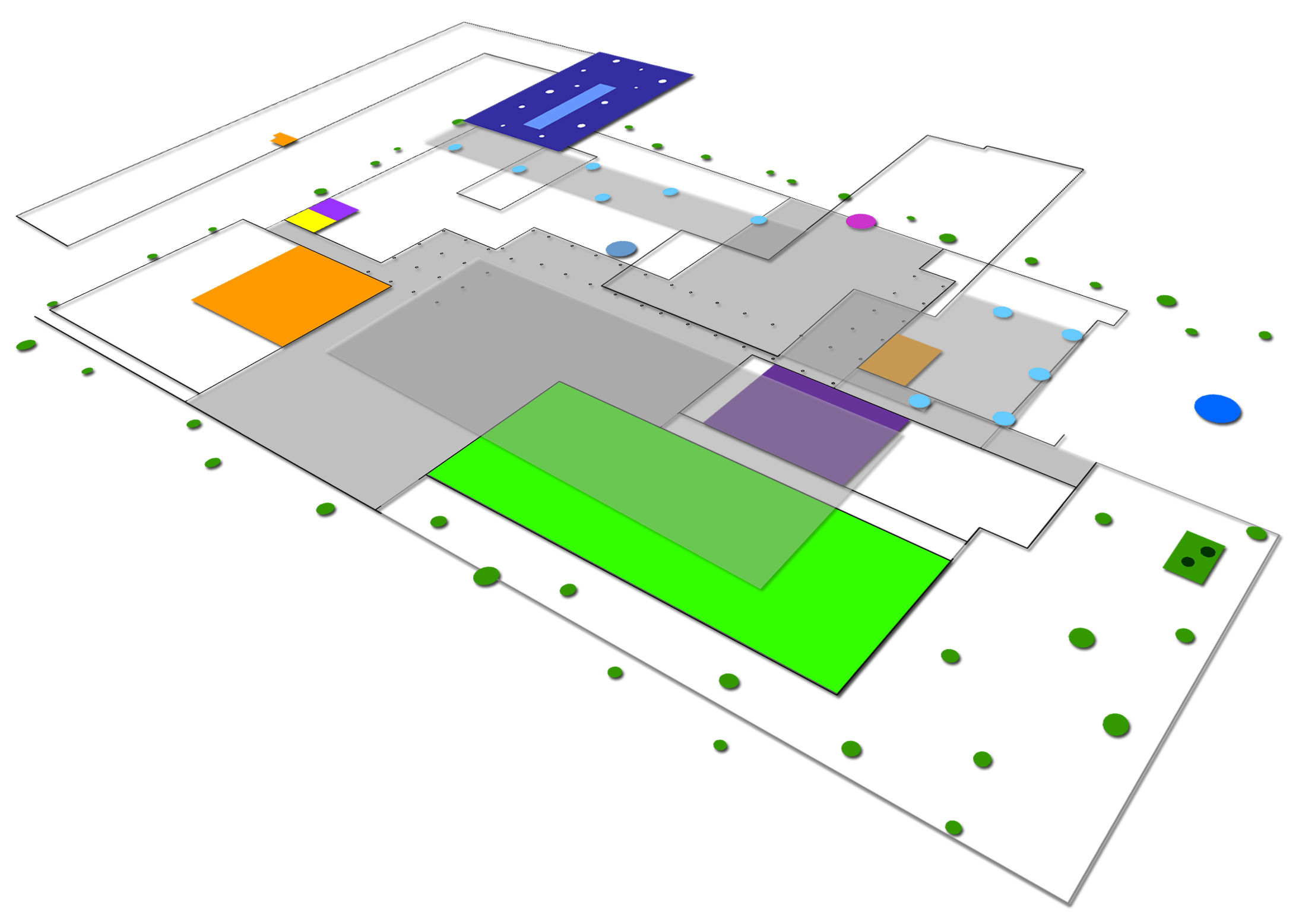

Dans Stratifications, il y a miroitement des formes ; grâce au support d’impression – des plaques de laiton, qui accompagnent les contrastes des masses sédimentées du premier plan, et des bâtiments du second plan, qui deviennent évanescents, fantomatiques. Les images imprimées sur les plaques de laiton, font voir un univers de strates, de couches – terre, branches, feuilles, petits cailloux…- qui viennent faire écran devant des édifices, plus ou moins présents, vus à travers l’ensemble d’amas et de films plastiques. Alors que le support, lui, tel le fond doré d’une image byzantine, renvoie le regard. Il crée une surface réfléchissante, de manière plastique, le regard rebondit sur les reflets et les miroitements de ce laiton, matériau de construction, mais elle est aussi surface réfléchissante, espace pour la pensée, surface de projection. Elle provoque les « réflexions spéculaires » quant à la pénétrabilité des images. Les relations entretenues, entre les masses des premiers plans et les fonds des images, devenant spectraux, il y a non seulement sédimentation dans les amas présentés, premier écran de l’image, mais les éléments du second plan, par leurs formes floues, sont tout autant impénétrables, puis il y a encore un redoublement par la qualité du support – le métal doré qui « remonte le regard et ferme l’image ». Ainsi, les masses sédimentées, mais également les êtres et édifices se trouvant comme gommés, et leur support -miroirs dorés, raffinés- extrait de leur contexte de matériaux bruts, devenus précieux ; tout concourt à questionner la possibilité de saisissement de l’image. La présence des plaques de laiton, laissées pour ainsi dire vierges, sans aucune impression, mais portant l’empreinte de doigts ayant manipulé et effleuré la surface, et pourquoi pas les traces imperceptibles d’un souffle, légers dépôts de buées, rythment et renforcent ce caractère fantomatique et réfléchissants des images. Cette présence est celle d’une absence – la trace d’un corps manipulant les images, il est aussi espace vide où le regard peut se poser, faire un arrêt. Ce choix formel amène une sensation d’obstruction, des regards qui rebondissent et ne pénètrent pas vraiment les images, la venue d’un flou, l’ensemble donnent aux images la dimension d’un espace onirique, comme une sorte de rappel, d’un aller-retour au pays d’Hadès, celui d’un regard impossible. Ainsi, les Stratifications se donne comme une image portant une certaine impossibilité de « voir », alors même que le geste de réaliser des strates s’offre comme un geste de saisissement d’un passé : il est cependant perçu non pas comme une source de clarté mais plutôt comme le redoublement d’une opacité.

Le passé est aussi rejoué dans ces carottes de glace, autres moyens de connaissances archéologiques et climatiques. Là encore, l’artiste fait usage de la fiction pour donner à voir une dimension temporelle : le passé symbolisé par ces carottes, porteur de mémoire et de poésie, indique l’artiste dans le choix de son titre est aussi cette chose insaisissable, matière qui se met à fondre dès qu’elle est extraite. Matière qui confrontée aux lieux publics, ou esthétisée dans les images solitaires, est évanescente, en train de couler, de s’évanouir et de disparaître.

L’artiste propose des gestes, des saisissements, et provoque l’apparition d’images qui n’auraient jamais été produites si elle était restée de manière exclusive au contrôle de l’appareil, puis elle récolte, sélectionne les images, s’attarde à trouver les modes d’impressions, le tirage, questionne les supports. Le choix des images, opérant alors une mutation sortant l’image de son pré carré habituel, la poussant vers ses limites.

D’un côté, elle se joue du respect pour l’indiciel, le caractère « sacré » du réel pris dans le « mythe photographique », elle travaille avec la logique fuzzy, elle joue aussi de l’élaboration, de la transformation des images, d’une certaine capacité de sophistication, et de l’autre, elle vient imprimer, confronter, éprouver l’image à son support par un jeu de rapprochement, de frottement, laiton et mousse ici, empreinte de matelas pris dans la céramique, ou matière friable ailleurs…Jouer avec l’appareil pour déjouer l’appareil qu’ils soient dispositif photographique ou dispositif de connaissance. Le passé surgit alors comme une forme inventée et toujours à saisir.

Lucia Sagradini