Ipotêtu : tenter, expérimenter, pratiquer

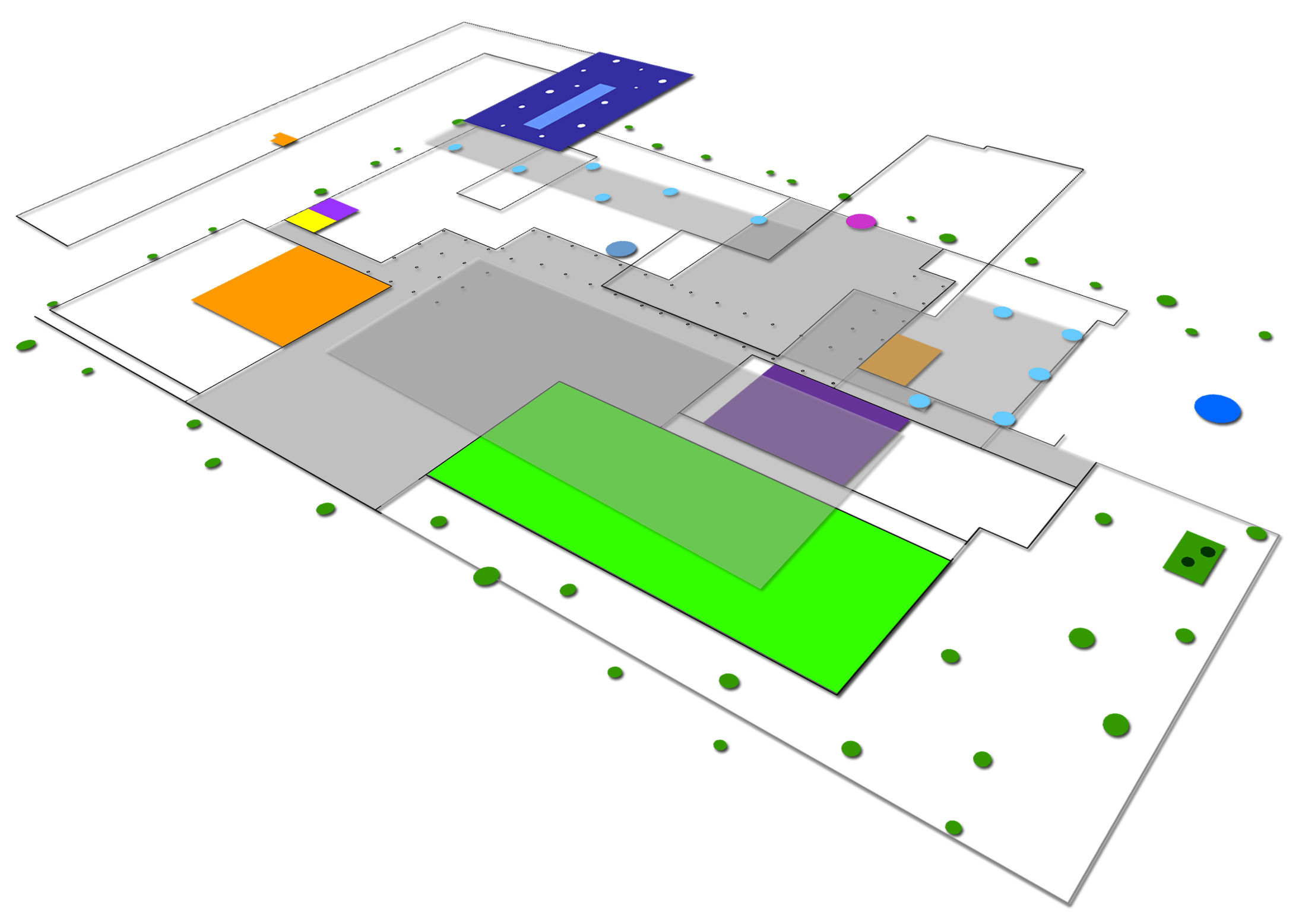

A l’écran, le musée virtuel est simultanément une copie fidèle et distanciée du collège comme architecture, contexte de la visite. C’est une enveloppe réaliste (gabarits, plans, agencement des volumes) déréalisée (posée sur un fond blanc, délestée du sol, du ciel, de son environnement bâti immédiat, etc.). La navigation obéit à la même règle ; cheminement logique entre vues en plan, déambulation en 3D de l’extérieur vers l’intérieur, d’une pièce à l’autre, de cours en patio, mais pouvoir de passe-muraille pour s’affranchir de la chose construite. Ainsi, le visiteur oscille-t-il entre réalité représentée et désir d’exonération de notre pesanteur. La navigation s’apparente à un jeu vidéo. Elle rend le visiteur léger, souple comme un drone en rase motte, en caméra subjective apte à saisir le mécanisme de création des artistes avec des élèves.

Certaines des œuvres produites partagent des espaces communs, d’autres occupent seules une enceinte spécifique. Faites pour l’essentiel d’images, fixes ou mouvements, de sons, de textes, elles convoquent pourtant d’autres médiums et ont l’ambition d’aller au-delà d’une reproduction en ligne. Le musée a pour velléité d’en faire des présences agissantes en trois dimensions ; mouvement de locomotion dans ce territoire virtuel, configuration des espaces de monstration, outils de navigation souris/clavier/lunettes VR, capacité à traverser les murs, etc. Il y a là recherche d’une relation spontanée entre corps, matière, présentation graphique et perception sensorielle.

L’autre point commun de cette collection singulière d’œuvres est la figure des élèves, acteurs, producteurs, devant et/ou derrière les images. A travers leurs mouvements, leurs voix, jeux et objets, déguisements, les sentiments, les émotions et les attitudes témoignent de leur présence prise dans l’historicité du temps vécu : passé, présent, futur.

Veiller sur l’horizon projeté

Au devant du musée, le visiteur distingue justement des figures en mouvement continu, juchées à l’attique des façades. Les Sentinelles veillent, sur le pourtour des bâtiments, tournées vers l’extérieur, portant leur regard au loin. Comme la plupart des œuvres du projet, la proposition initiale a évolué en fonction des rencontres. L’intention première d’une galerie de portraits, modifiée dans ses méthodes, a gardé l’intérêt pour une sculpture vivante, proche du modèle physique et de la performance, à partir de l’idée de plasticité d’un volume. Gifs animés, elles se présentent pourtant in situ comme des personnages en trois dimensions. Ces figures reposent sur le lien tissé par Jean-Paul Labro avec des élèves et les enseignants de français Solange Chabasse et d’arts plastiques François Calavia. La première avait pour projet l’écriture de récits personnels sur la base de l’étude de la figure du héros et des valeurs qu’il porte dans la littérature. Récits que le visiteur retrouve en cliquant sur chacune des Sentinelles. Le second souhaitait mettre ces auto-fictions en situation, user de la faculté des élèves à se projeter à travers la réalisation de costumes (masques, habits, etc.) à mi-chemin entre héros du quotidien et super héros. Ces sculptures-images sont des figures vivantes qui tranchent avec l’orthogonalité des volumes bâtis. Dans leur posture, elles rappellent les statues monumentales de saints et pères de l’Eglise surmontant les colonnades, ornant les niches et façades d’édifices religieux classiques. Elles faisaient aussi contrepoint à la rigidité des ordonnancements. Aussi, l’allure des Sentinelles dépasse leur présence de gardiens. Elles regardent vers une perspective, un au- delà du musée (ou du collège), s’en échappent en prenant les toits pour vigie. Manière de prendre position, de rompre les conventions et règles établies, de faire assaut pour prendre son chemin propre. Sentinelles des lieux, elles le sont aussi de leur propre condition, présente et à venir. A l’image du mot qui les désigne, apparu au début du XVIè siècle, emprunté à l’italien sentire ; sentir, entendre, écouter. On y discerne les sens en action, la veille alerte sur un horizon projeté.

Poétique de la vie

Dans le hall d’entrée, devenu pièce noire, deux séries d’écrans suspendus portent des inscriptions dorées en italique : Le magicien, Les portes-lanternes, Inspiration… Derrière les titres, plutôt que de reprendre l’esthétique et les codes du premier cinéma, Fabrice Cotinat joue avec notre mémoire latente. Fidèle à l’idée qu’il s’agit d’un art du spectacle, il propose un récit pour partie réel (les élèves dans les locaux du collège) et pour partie fictionnel (cet objet du désir d’images qui absorbe littéralement les enfants), enregistré et lu sur un support. Bien entendu, l’appareil numérique a remplacé la caméra des pionniers, mais l’esprit a été conservé. Les dix séquences courtes mises bout à bout représentent 14 minutes d’une histoire que l’on peut lire dans un ordre libre. On y voit des élèves mais aussi des personnels agir de manière étrange, munis de l’éternel cartable de l’élève. Celui-ci semble vivant. Il s’ouvre et se déploie pour devenir un outil de projection ambulant, à même le dos du porteur. Il est un des instruments de création de La galerie du cartable /1, artiste tricéphale dont Cotinat est un des acteurs. Cette œuvre commune envisage le cinéma comme une polysémie et explore les outils techniques, les espaces de création et de monstration, les possibilités d’écritures et de réalisation. Dans les Fantasmagories, son pouvoir d’attraction est tel que certains finissent par entrer littéralement dans les images. Le scénario a recours à des contes célèbres pour enfants, à la technique romanesque, à des trucages à la Méliès, au hasard de l’ordre du visionnage pris comme un élément de montage. Il mêle l’imaginaire, l’humour à l’absurde de situations prises entre le quotidien des collégiens et la projection dans un cadre différent, parallèle et mystérieux. C’est celui du cinématographe, en grec « écrire le mouvement ». Une poésie que le critique et cinéaste Louis Delluc avait très tôt exprimé avec le concept de photogénie /2, pour souligner sa capacité à révéler la poétique des choses, la vie en somme. C’est l’universalité de cet orchestre visuel de la modernité, qui, grâce à l’image mouvement, sait mêler histoire racontée et aptitude de la vision. Sa perception produit des sentiments qui nous rende le monde accessible.

Observer la pluie

Toute visite muséale donne lieu à une déambulation qui emprunte des zones de circulation, de transition. Ce sont ces entre-deux, qui appartiennent à tous mais ne sont appropriés par personne, couloirs, escaliers où on ne s’arrête pas, qu’Olivier Toulemonde a retenu pour l’Espace du son. Cinq pièces sonores et vidéos, avec pour enjeu premier de revenir aux fondamentaux de l’acoustique. Les sons sont produits par la vibration de corps qui déforment la fluidité de l’air et se propagent sous forme d’ondes. Pour qu’il y ait son perceptible par nos sens, il faut que des solides vibrent, émettent une fréquence qui voyage dans l’espace. Autrement dit, le son n’est pas un impalpable, il est tout de matière et l’espace n’est pas le vide. Il est ici mis à contribution comme producteur (marches, sols) mais également comme véhicule du son (volumes). Ce rappel permet de porter attention à des phénomènes simples (chute de balles de ping-pong, chaises traînées) qui produisent des sonorités et une durée singulières. L’introduction d’instruments de type Baschet et de vibraphones autorise une incursion du côté de la « musique » des sons. Cet examen patient réalisé lors d’ateliers rappelle les mots de Francis Ponge observant la pluie : « (…) Le tout vit avec intensité comme un mécanisme compliqué, aussi précis que hasardeux, comme une horlogerie dont le ressort est la pesanteur d’une masse (…) La sonnerie au sol (…) résonne à la fois en un concert sans monotonie, non sans délicatesse. Lorsque le ressort s’est détendu, certains rouages continuent quelques temps à fonctionner, de plus en plus ralentis, puis toute la machinerie s’arrête. Alors si le soleil reparaît tout s’efface bientôt, le brillant appareil s’évapore : il a plu » /3. La captation vidéo en plans fixes introduit l’étonnement par le décalage entre ce que l’on voit et les sons qui jaillissent. Il y réside, au sens propre comme figuré, une sorte d’étirement entre le vu et l’entendu, l’expérience des manipulations et celle du résultat sonore. Une analogie de la distance entre le choc des corps, le déplacement produit et l’éloignement progressif de cette onde. Ainsi, les pièces donnent à penser que tout espace est doté de possibles, en dehors de sa fonction initiale. L’Espace du son agit en révélateur de cette réalité à écouter, voir, toucher pour la transformer.

Musica mundana

Mettre en résonance temps court et temps long dans un même mouvement. A l’arrière du musée, une cours accueille ce qu’on pourrait qualifier de « sculpture numérique », œuvre de Jean-Paul Labro et Sébastien Garciaz. Un ensemble de polyèdres colorés tournent sur eux-mêmes et forment une sphère en hauteur, autostable et en rotation. Elle incite très naturellement au champ lexical cosmique : particules, planètes, univers, etc. Les formes abstraites tutoient la géométrie euclidienne tridimensionnelle et les cinq solides de Platon. Ces figures énigmatiques viennent d’un processus de transformation d’une centaine d’objets collectés auprès des collégiens : téléphones, jeux vidéos, peluches, bracelets, carnets de dessin, boîtes de bonbons, etc. Leur nature industrielle, impersonnelle, masque leur préciosité aux yeux des élèves. Ce sont des artéfacts de relations, d’échanges, d’intimité. Ce sont leurs usages qui confèrent une valeur à ces choix. Scannés en trois dimensions, puis traités par un logiciel, ils ne sont plus qu’une idée formelle agrégée aux autres dans la sphère. Ce processus de dégradation, d’effacement, sorte de « ruine algorithmique » au profit d’une économie propre à la sphère, on en explore les traces passées et futures grâce à la navigation. Chaque polyèdre révèle l’image de l’objet initial, livre un court texte quand il s’agit d’un téléphone, un son pour les autres. Cette sonde temporelle dans le présent pointe un mouvement double, arrière et avant, avec ces message aux collégiens du futur. Le mélange des sons des objets, avec lesquels Benoît Cazaubon Saint Marty, enseignant de musique et ses élèves ont conçu un projet de composition musicale, suggère la notion d’harmonie céleste ou d’harmonie des sphères. Forme de représentation du monde héritée de la tradition pythagoricienne antique, la musica mundana (musique des sphères et du monde) devient un des trois piliers de la musique. Dans L’institution musicale du philosophe Boèce (510) à l’entrée dans le Moyen-Age, elle est complétée par celles des hommes et des instruments /4. La rotation propre de chaque élément, de forme et de taille distinctes, participe de l’équilibre de la sphère dans sa totalité. Sphaera magnetica, mue par cette énergie, entretient donc un équilibre entre le chronos – le temps en son entier – et son pendant nécessaire le mouvement – fluctuation qui existe grâce à la durée : un avant, un pendant, un après.

Subjectivité vivante des data

Dans deux salles monochrome superposées, l’une étant comme le négatif de l’autre, se déploient des formes quelque part entre matière et image. A vrai dire, on ne sait pas devant quoi nous sommes ; silhouettes arachnides, tourbillons de particules, frondaisons effilées, dessin pointilliste dans l’espace… Ces pièces, dont le visiteur en s’approchant constate que leur matérialité incertaine semble pourtant obéir aux lois de la gravité terrestre, sont des traces du vivant développées dans l’espace. Les signes d’une chorégraphie des corps. Elles sont 36, que Lyn Nékorimaté et Sébastien Garciaz ont réparties en mode aléatoire. Leur titre, Acting echoes, suggère des réverbérations évolutives, séquence de gestes travaillés par chaque élève à partir de sentiments ou de notions telles l’amitié, la colère, etc. La décomposition visuelle des mouvements en tracés, triangles, angles et directions est issue de la donnée brute du logiciel utilisé. Autrement dit, il n’y a pas d’interprétation du mouvement par un dessin au trait. Ce sont les data elles-mêmes qui génèrent cette écriture du corps et du temps à chaque instant. Le visiteur balance donc de la donnée isolée au signe dans l’espace en passant par la sculpture dans le lieu. Il lui est loisible de pénétrer, se retourner, choisir son point de vue et détailler les lignes de fuite, les logiques constructives de ces organisations. Cette composition complexe que produisent les données algorithmiques évoque ce que Wassily Kandinsky analyse à propos des éléments combinés que sont le point, la ligne et le plan (originel) de la toile en peinture /5. Indépendamment de la couleur, il note qu’ils nourrissent la subjectivité entre orientations, lignes droites ou brisées, angles aigus, signes isolés ou groupés, haut et bas. Ils sont une force agissante sur l’expérience intérieure du spectateur. Comparaison n’est pas raison et on n’oubliera pas qu’ici nous avons quitté les deux dimensions de la toile peinte pour les trois dimensions virtuelles. Pour autant, les remarques sur l’idée de subjectivité vivante, semblent bien être un lointain écho de ce dont on fait l’expérience ici, en regardeur étonné et actif.

Le kuroko et le merveilleux

Les Fantômes du paradis est certainement l’ensemble d’œuvres le plus gracile et l’un des rares dont la présence est double. On y accède également dans le collège grâce à des QR codes discrets disséminés ça et là. Dans ces très brèves scènes filmées en plan fixes, des personnages se présentent à nous, évoquant cultures ou temporalités diverses, entre fête des morts, science-fiction, jeu vidéo et pantomime, figures de pirates, déesses, esprits de la forêt, clowns, etc. Qui sont-ils ces protagonistes rappelant le théâtre forain ou celui d’Oskar Schlemmer au Bauhaus ? Y a t-il dans chacun un peu de nous, sorte d’alter ego imaginaires ? Peut-être sont-ils les fantômes des élèves ou des lieux, ceux de l’ancien collège détruit. Ou alors les avatars nombreux de nos vies numériques, smartphones en tête ? Leur paradis aux couleurs fluos est tout autant une énigme ; monde analogue au nôtre, temps de l’enfance métamorphosé en adolescence, remémoré parfois avec plaisir ou envie ? Toujours est-il qu’ils hantent les lieux, postés aux quatre coins du musée, attendant leur moment pour surgir à nos yeux. Les marqueurs se transforment en écrans à la manière des projection itinérantes. En lumière noire, les acteurs disparaissent derrière costumes, maquillage, coiffes. Les scènes apparaissent dans leur spontanéité car le filmage a cumulé écriture scénaristique et mouvements face caméra. Ce procédé donne une fraîcheur étrange, comme une apparition vite évaporée, que l’opérateur aurait saisi à la volée. Le sens des gesticulations, des sons articulés/déformés reste souvent équivoque. YU-Ting SU convoque la figure du kuroko, machiniste qui est en/dans le noir dans le théâtre kabuki ou de marionnette bunraku au Japon. Les corps se dissolvent dans l’obscurité pour mieux incarner leur personnage. Les atours des figures interprétées, sympathiques quoique vaguement angoissantes, font le reste. Ils sont à la fois les rôles titres et le kuroko, celui qui dans l’ombre, invisible par convention, déplace les éléments naturels des décors, aide à changer de costume, joue les animaux, les feux-follets, etc. Bref, celui qui, sous couvert d’anonymat, a tous les attributs et les pouvoirs du merveilleux.

Rocaille et taillis numériques

La forêt d’Ipotêtu est un ensemble verdoyant où la progression rappelle les interfaces de jeux. L’ensemble des propositions de la forêt est nourri par le travail avec les élèves et la construction d’une serre au début du projet. Mise à mal par un orage, elle est présente à nouveau ici sous la forme d’une serre-cabane colorée. Cet outil/abri a permis à Lyn Nékorimaté de se saisir d’une réflexion préalable sur la complexité du vivant ; les plantes et leurs caractéristiques, le pharmakon notamment, les règnes animal, minéral, végétal, leurs interdépendances via divers vecteurs de communication. Parmi eux, le son est un support privilégié. Présent sous des formes profuses, il constitue à lui seul un chemin possible à travers la forêt dans de multiples pièces sonores, musicales ou qui s’y rapportent ; Cristal rochers, Echos d’épices, Partitions, le son des arbres comme des lucioles à partir d’enregistrements de voix. Posée devant les bâtiments du musée qui seuls font repère physique, la forêt s’élève entre ciel et terre, dont la limite n’est pas marquée. Ses arbres pose d’emblée une question de proportions, ils n’ont pas de troncs. C’est une idée de forêt. Une extrapolation à partir de plantes en pot scannées par les élèves. Dans un rapport d’échelle curieux, nous passons d’un monde à l’autre, les petites plantes étant devenues des géants. L’herbier, diaporama en gros plan de dessins des plantes réalisé à partir de couleurs naturelles d’épices, de jus de légumes, de charbon, contient déjà en germe ce changement de réalité visible. L’organicité apparente de la forêt relève d’une sorte de paysage digital. Paradoxalement, l’artificialité à la fois abrupte et sophistiquée du pixel pointe le milieu terrestre et l’intrication du vivant, telle la morphologie complexe d’une feuille. Sa forme caverneuse suggère de se perdre ou trouver refuge, évoque une architecture générative, texture fine de plaques pliées, facettes à trois, quatre ou cinq côtés. Le passage des lucioles blanches, qui virevoltent doucement, est précédé d’un halo jaune doré. Il éclaire les pans de la forêt et souligne ces géométries pariétales, à mi-chemin entre rocaille et taillis numériques.

En somme, le musée d’Ipotêtu tente la possibilité de mettre les œuvres dans une dynamique d’étendues traversées et empilées. Celle-ci se joue dans la triangulation œuvre/espace/visiteur. Par son activité ce dernier opère des choix, hésite, persiste, tisse et se perd dans la toile de sa curiosité avec plus ou moins de constance. La dynamique se joue enfin dans les imprévus, quand la technologie ne répond pas encore aux desiderata des artistes, lorsque le code génère des erreurs ou que le réseau a des faiblesses.

L’époque actuelle serait peut-être plutôt l’époque de l’espace. Nous sommes à l’époque du simultané, (…) de la juxtaposition, (…) du proche et du lointain, du côte à côte, du dispersé. Nous sommes à un moment où le monde s’éprouve, je crois, moins comme une grande vie qui se développerait à travers le temps que comme un réseau qui relie des points et qui entrecroise son écheveau /6.

Ipotêtu est une expérience, un dispositif à pratiquer. Il vise à faire coexister en un même « lieu », la superposition de moments distincts et la mise en relations d’aires de natures différentes. L’ensemble fait des propositions plastiques des objets limites, des œuvres au seuil.

Gunther Ludwig

- 1/ La galerie du cartable, dossier documentaire sur https://aaar.fr/itineraires/artiste/la-galerie-du-cartable/, consulté le 3/07/2019 2/Louis Delluc, Photogénie, Éditions de Brunoff, (1920) in Écrits cinématographiques I. Le Cinéma et les cinéastes, Paris, Cinémathèque française, 1985

- 3/ Francis Ponge, La pluie, in Le parti pris des choses, 1942, Ed. Gallimard

- 4/ Béatrice Bakhouche, Musique et philosophie : le De Institutione musica de Boèce dans la tradition encyclopédique latine, Bulletin de l’Association Guillaume Budé n°3,1997, www.persee.fr/doc/bude_0004-5527_1997_num_1_3_1890, consulté le 1/07/2019

- 5/ Wassily Kandinsky, Point et ligne sur plan, contribution à l’analyse des éléments de la peinture (1925), Folio essais Gallimard, 1991

- 6/ Michel Foucault, Des espaces autres, Conférence, 1967 in Dits et écrits, T. 2, 1976-1988, Quarto Gallimard, 2001